IL MESE DI FEBBRAIO 2015 (**)

Un mese caratterizzatosi per il transito di tre saccature atlantiche il cui effetto è stato prolungato nel tempo, specie al centro-sud, dallo sviluppo di depressioni mediterranee. A livello termo-pluviometrico si evidenzia una prevalente anomalia pluviometrica positiva ed un’anomalia termica positiva sul Centro-Nord.

Andamento circolatorio

Il mese in esame si è caratterizzato per il transito di tre saccature atlantiche (perturbazioni n. 1,2,4) che per interazione con l’orografia alpina hanno dato luogo allo sviluppo di depressioni mediterranee (minimi di cut-off) le quali, come di norma accade, ne hanno sensibilmente prolungato l’azione pluviogenetica sulla nostra area. Il campo di moto delle saccature e la traiettoria delle depressioni mediterranee (queste ultime in prevalenza dirette dal Golfo di Genova, ove si sono generate, verso Basso Tirreno e Canale di Sicilia, spiegano le anomalie pluviometriche registrate e che saranno più avanti discusse. Unica perturbazione a sfuggire allo schema sopra delineato è stata la n.3 che costituisce un classico caso di ciclogenesi in area ionica innescata dall’afflusso di aria artica da nordovest.

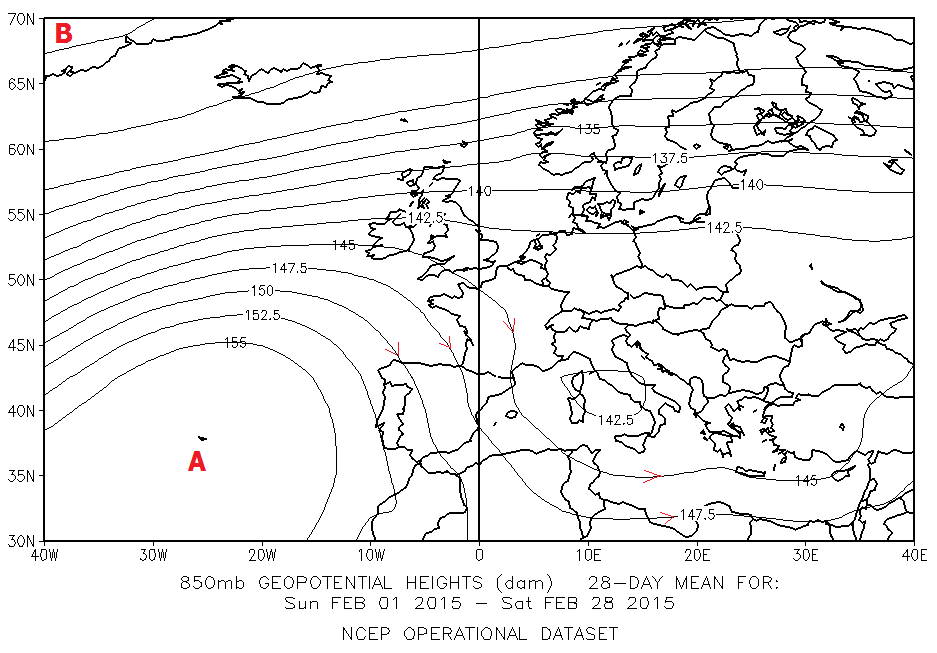

La topografia media del livello barico di 850 hPa del mese di Febbraio rende conto dei caratteri di variabilità perturbata propri di questo mese. In particolare si noti il vicino Atlantico dominato da un promontorio anticiclonico subtropicale di blocco con asse proteso dalle Azzorre verso le Isole Britanniche e che dirige verso il Mediterraneo masse d’aria atlantica, umida e mite. Sull’Italia, pur in presenza di un campo livellato, il regime è depressionario, come attestato dalla curvatura ciclonica delle isoipse e dal minimo depressionario sul centro della Penisola.

Tabella 1 – Sintesi delle strutture circolatorie del mese a 850 hPa (il termine perturbazione sta ad indicare grandi saccature atlantiche o depressioni mediterranee o ancora fasi indistinte di variabilità perturbata).

| Giorni del mese | Fenomeno |

| 1-2 Febbraio | L’area italiana è interessata dal transito di una saccatura con asse da nordest e collegata ad un’area depressionaria centrata sul baltico (perturbazione n.1). Sul settentrione lieve foehn il giorno 2. |

| 3-7 Febbraio | Nuova saccatura collegata al minino baltico si approssima all’Italia da Ovest (perturbazione n.2). Dal giorno 4 la saccatura genera un minimo di cut-off sul Tirreno, in lento moto verso est. |

| 8-11 Febbraio | Anticiclone di blocco ad ovest delle isole britanniche determina afflusso di aria artica sull’Italia, con sviluppo di una depressione su Ionio-Egeo (perturbazione n.3). Ne conseguono condizioni lievemente favoniche sul settentrione e variabilità perturbata sul meridione, specie sul settore ionico. |

| 12-13 Febbraio | Campo di pressioni alte e livellate con tempo stabile. |

| 14-17 Febbraio | Una saccatura atlantica con asse da nordovest si insedia sul Mediterraneo occidentale (perturbazione n.4), sviluppando un minimo di cut-off tirrenico il giorno 16, con successiva traiettoria verso la Tunisia. |

| 18 -19 Febbraio | Un promontorio anticiclonico da ovest interessa l’area italiana con tempo stabile. |

| 21- 27 Febbraio | Una saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale (perturbazione n.5). Dal 24 si sviluppa un minimo di cut-off sul Ligure con successiva traiettoria verso la Ionio. |

| 28 Febbraio | Campo di pressioni livellate con tempo stabile salvo variabilità residua sul settore ionico. |

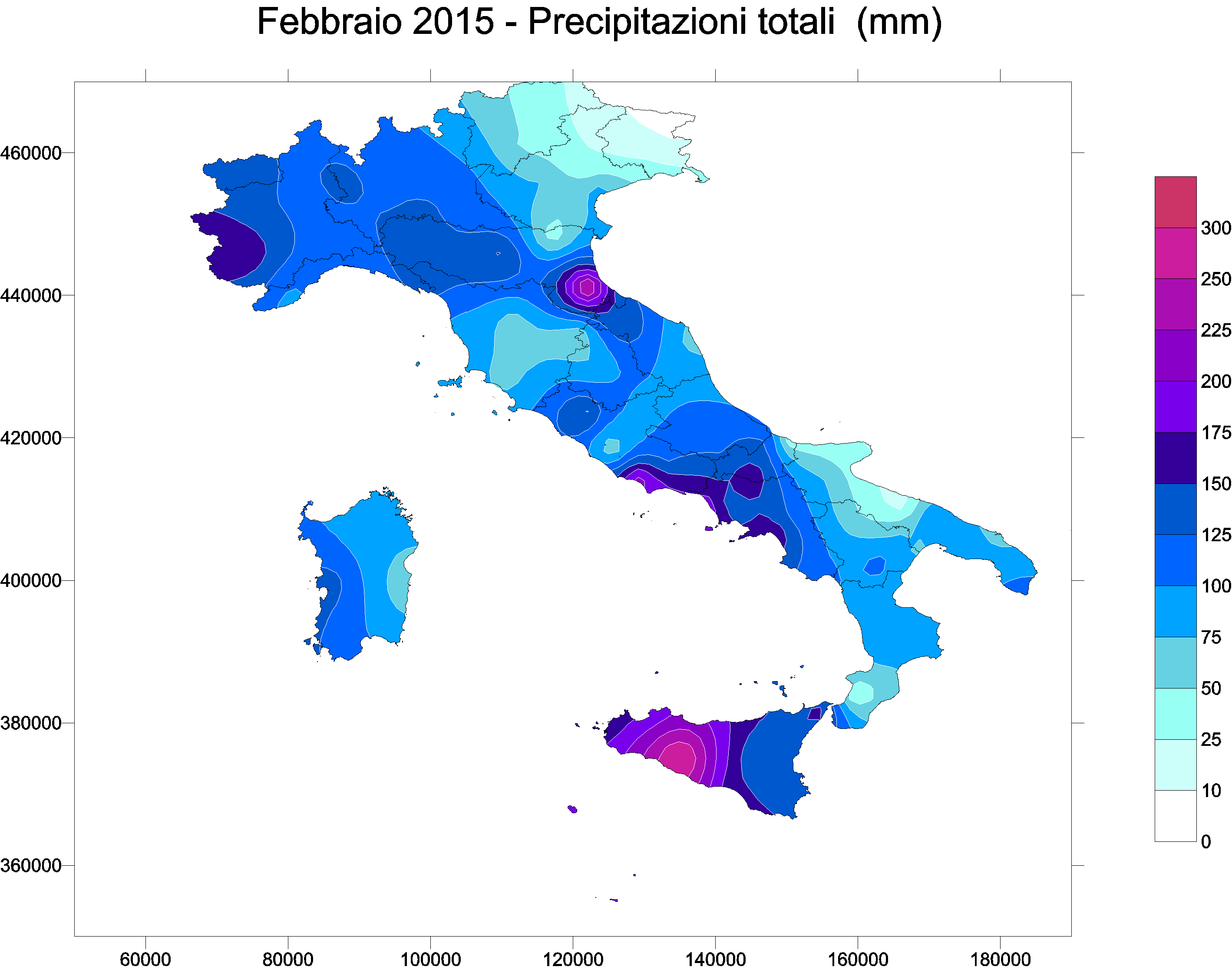

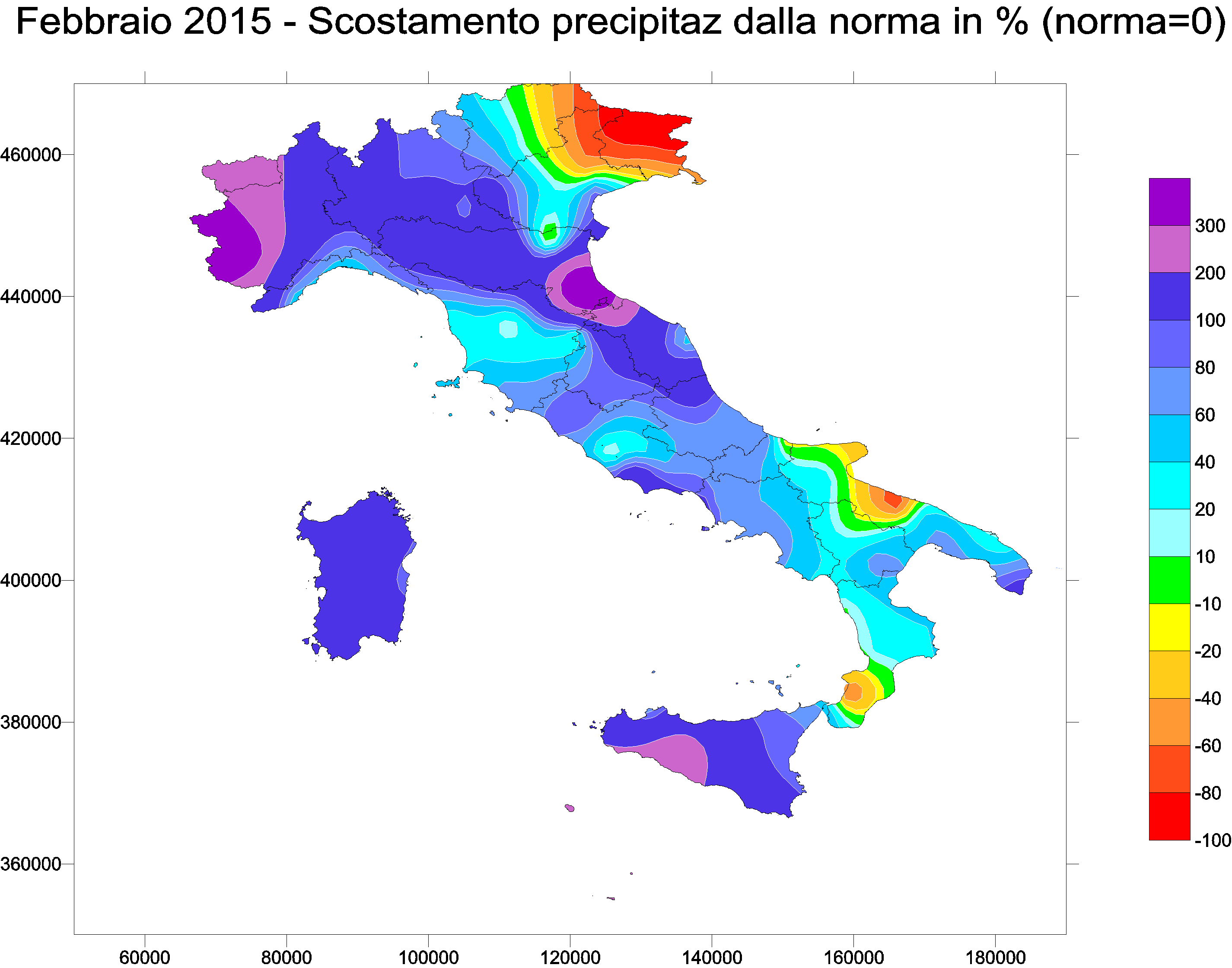

Andamento termo-pluviometrico

A livello pluviometrico gli elementi più salienti sono dati dall’anomalia positiva che ha interessato la parte centro-occidentale del settentrione, gran parte del centro e le due isole maggiori e dall’anomalia negativa manifestatasi sul Nordest (Friuli Venezia Giulia, parte del Trentino Alto Adige e del Veneto). Si notino infine le anomalie negative a carattere locale registrate su Puglia, Basilicata e Calabria.

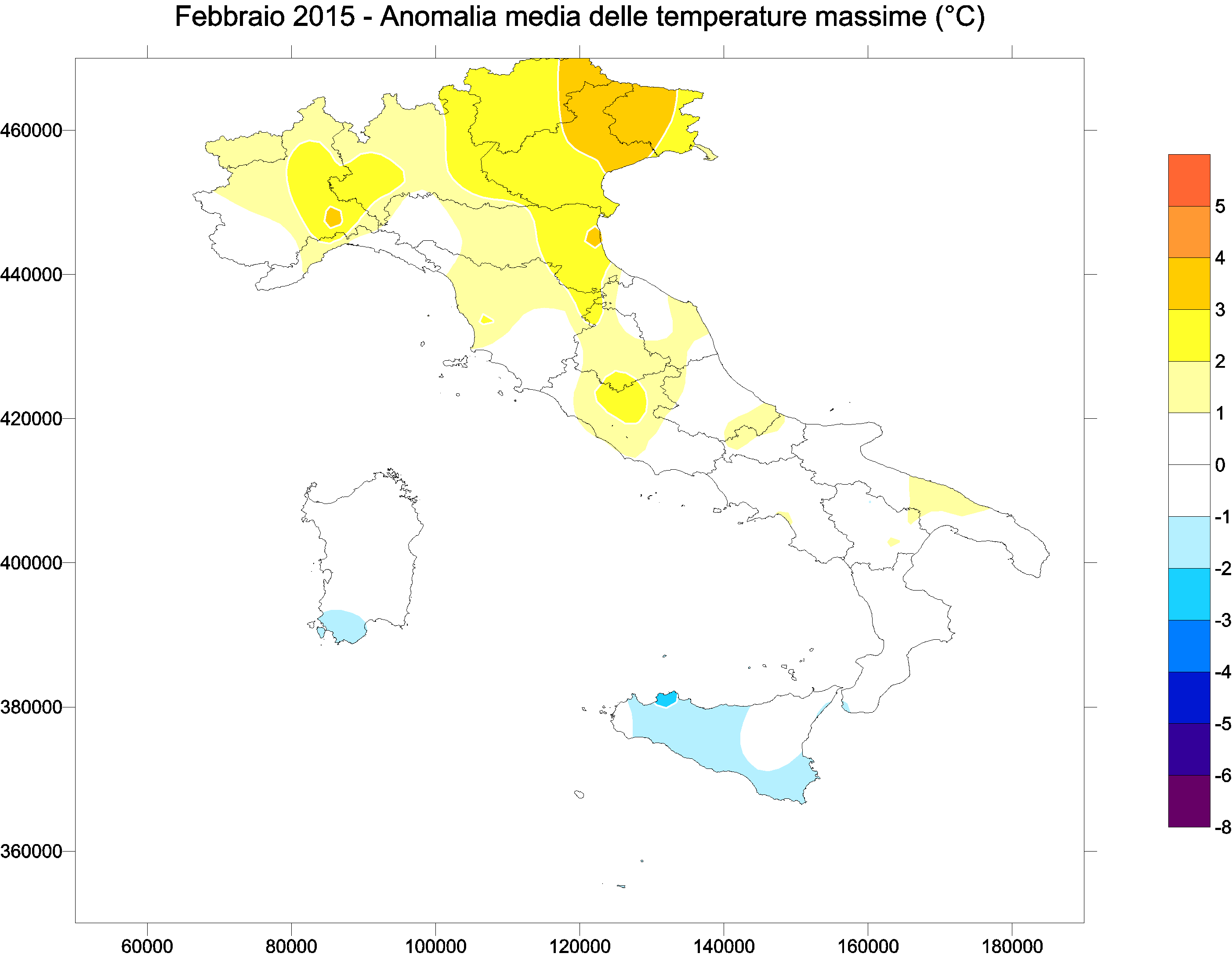

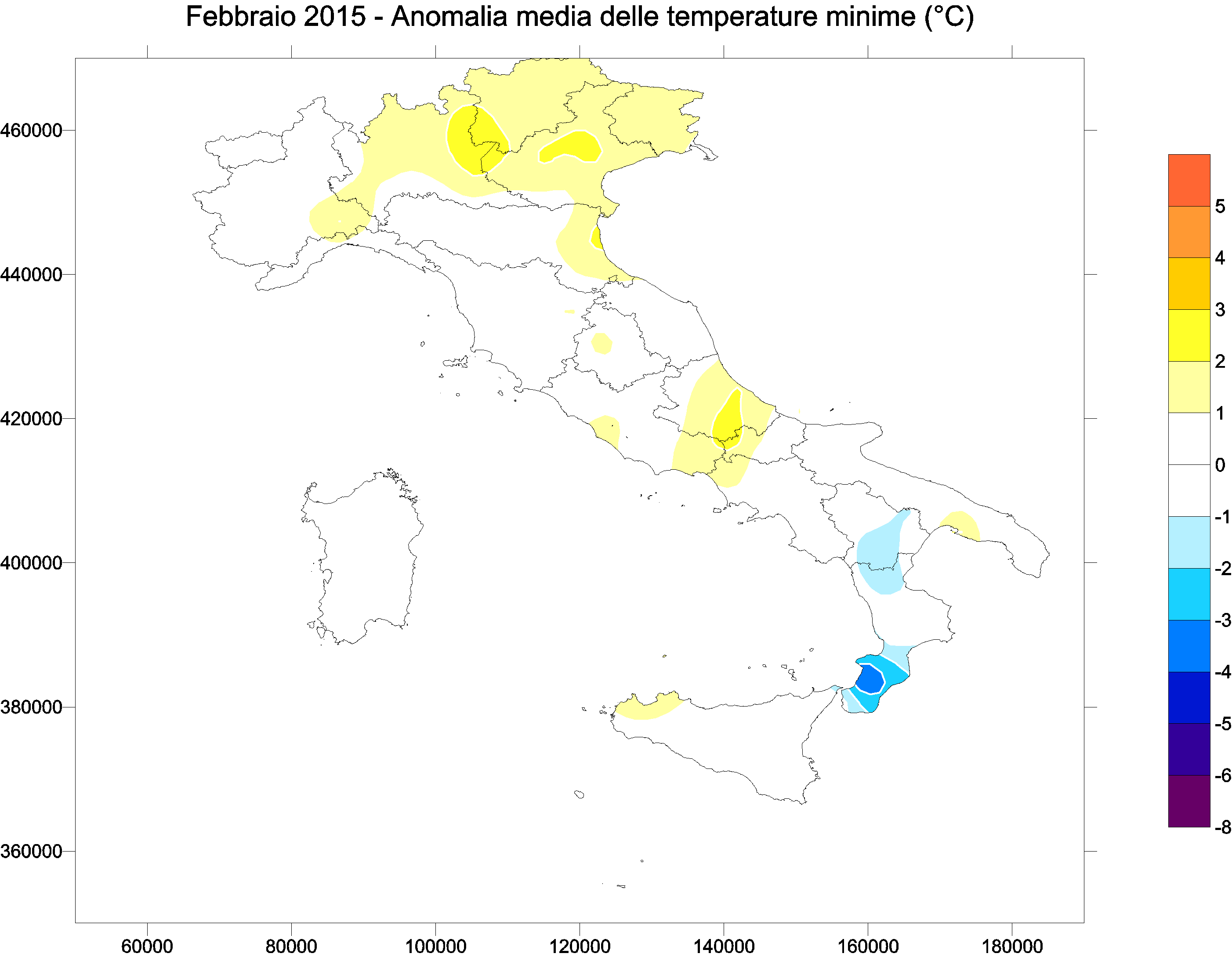

Le carte di anomalia termica mostrano deboli o moderate anomalie positive sul settentrione (con anomalia massima sul nordest che è poi l’area a più spiccata anomalia pluviometrica negativa) mentre il resto dal paese appare per lo più nella norma, salvo lievi anomalie negativa a carattere locale sul meridione.

La tabella 4 (sintesi termo-pluviometrica decadale per macroaree) evidenzia dal canto suo che l’anomalia pluviometrica positiva è stata più sensibile nella prima e terza decade del mese. Per quanto attiene invece alle anomalie termiche, si noti il prevalere di anomalie negative nella prima decade del mese, allorché le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso su significative porzioni della pianura padana. Al centro nord le anomalie termiche positive hanno invece prevalso nella seconda e terza decade del mese per le massime e nella terza decade per le minime.

Tabella 2 – Analisi decadale e mensile di sintesi per macroaree – Temperature e precipitazioni al Nord, Centro e Sud Italia con valori medi e anomalie (**).

| ITALIA | NORD | CENTRO | SUD | ||

| Numero stazioni | 98 | 34 | 30 | 34 | |

| tx_media (°C) | decade 1 | 9.8 | 7.7 | 9.6 | 12.1 |

| decade 2 | 12.4 | 10.4 | 13.1 | 13.7 | |

| decade 3 | 12.6 | 11.4 | 13 | 13.5 | |

| mese | 11.5 | 9.7 | 11.8 | 13.1 | |

| tx_anomalia (°C) | decade 1 | -0.8 | 0.3 | -1.3 | -1.5 |

| decade 2 | 1.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | |

| decade 3 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 0 | |

| mese | 0.9 | 2.1 | 1.1 | -0.3 | |

| tn_media (°C) | decade 1 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 4.2 |

| decade 2 | 3 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | |

| decade 3 | 5.2 | 4 | 5 | 6.5 | |

| mese | 3.2 | 1.6 | 3 | 5 | |

| tn_anomalia (°C) | decade 1 | -1 | -0.7 | -0.8 | -1.3 |

| decade 2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | |

| decade 3 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | |

| mese | 0.5 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | |

| rr_media (mm) | decade 1 | 49.6 | 56.7 | 57.7 | 35.5 |

| decade 2 | 16.9 | 21.9 | 10.5 | 17.7 | |

| decade 3 | 38.6 | 25 | 30.2 | 59.7 | |

| mese | 105.2 | 103.6 | 98.4 | 112.9 | |

| rr_anomalia (mm) | decade 1 | 29.7 | 39.4 | 34.9 | 15.5 |

| decade 2 | -3 | 4.6 | -12.3 | -2.3 | |

| decade 3 | 22.9 | 10.5 | 12.6 | 44.3 | |

| mese | 45.8 | 51.7 | 36.4 | 48.1 | |

| rr_anomalia (%) | decade 1 | 167 | 265 | 156 | 79 |

| decade 2 | -4 | 31 | -51 | 4 | |

| decade 3 | 164 | 83 | 75 | 325 | |

| mese | 86 | 116 | 58 | 80 | |

(*) LEGENDA: Tx sta per temperatura massima (°C), tn per temperatura minima (°C) e rr per precipitazione (mm). Per anomalia si intende la differenza fra il valore del 2013 ed il valore medio del periodo 1993-2012. Le medie e le anomalie sono riferite alle 98 stazioni della rete agrometeorologica nazionale di CRA-CMA. Per Nord si intendono le stazioni a latitudine superiore a 44.00°, per Centro quelle fra 43.59° e 41.00° e per Sud quelle a latitudine inferiore a 41.00°. Le anomalie termiche sono evidenziate con i colori (giallo o rosso per anomalie positive rispettivamente fra 1 e 2°C e oltre 2°C; azzurro o blu per anomalie negative rispettivamente fra 1 e 2°C e oltre 2°C) . Analogamente le anomalie pluviometriche percentuali sono evidenziate con i colori ( azzurro o blu per anomalie positive rispettivamente fra il 25 ed il 75% e oltre il 75%; giallo o rosso per anomalie negative rispettivamente fra il 25 ed il 75% e oltre il 75%).

____________________________________

(**) Questo commento è stato condotto con riferimento ad una normale climatica che per le temperature massime e minime è costituita dalla media ventennale 1993-2012 e per le precipitazioni dalla media 1995-2012 riferita ai dati della banca dati agrometeorologica nazionale di CRA-CMA (www.cra-cam.it). I dati del periodo in corso sono stati attinti sia dalla banca dati CRA-CMA. L’analisi circolatoria si è riferita a dati NOAA NCEP (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/histdata/). Come carte circolatorie di riferimento si sono utilizzate anzitutto le topografie del livello barico di 850 hPa in quanto rende in modo molto efficace l’effetto orografico di Alpi e Appennini sulla circolazione sinottica. A tale base si son poi associate considerazioni relative alla media ed alta troposfera.

E’ possibile avere un post sul ciclone Pam prima di rimanere devastati dal ciarpame mediatico circolante?

Grazie!

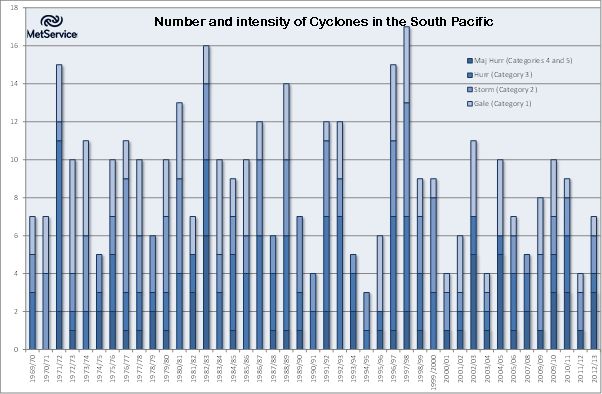

Non so se Guido stia scrivendo qualcosa sul ciclone PAM. Da parte mia segnalo il sito del servizio meteorologico delle Vanuatu (http://www.meteo.gov.vu/climate/VanuatuClimate/tabid/196/Default.aspx) ed invito a leggere il paragrafo dedicato alla stagione dei cicloni, da cui si evince fra l’altro che l’isola è colpita da 20/30 cicloni ogni 10 anni, di cui 3/5 (e cioè un ciclone ogni 2/3 anni) producono danni rilevanti.

Luigi Mariani

Tommaso,

qui trovi un articolo molto ben fatto sul tema Cicloni Tropicali (nella fattispecie PAM) e cambiamenti climatici.

La firma è di Kerry Emmanuel, uno che, malgrado una certa inclinazione verso il mainstream, è un’autorità sull’argomento. Il carattere obbiettivo dell’articolo lo dimostra.

gg

Anche questa non è male